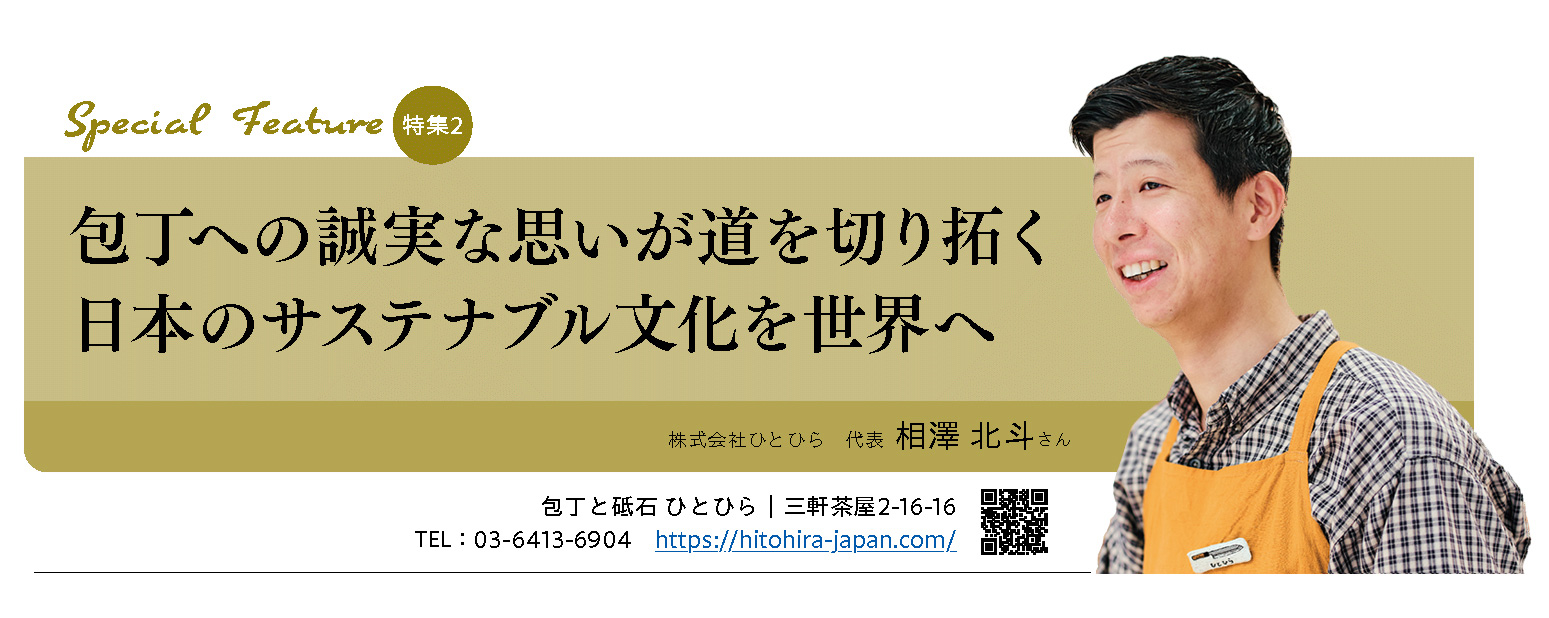

特集76-1 包丁と砥石 ひとひらのご紹介

大量消費社会に疑問を抱いたバックパッカー時代

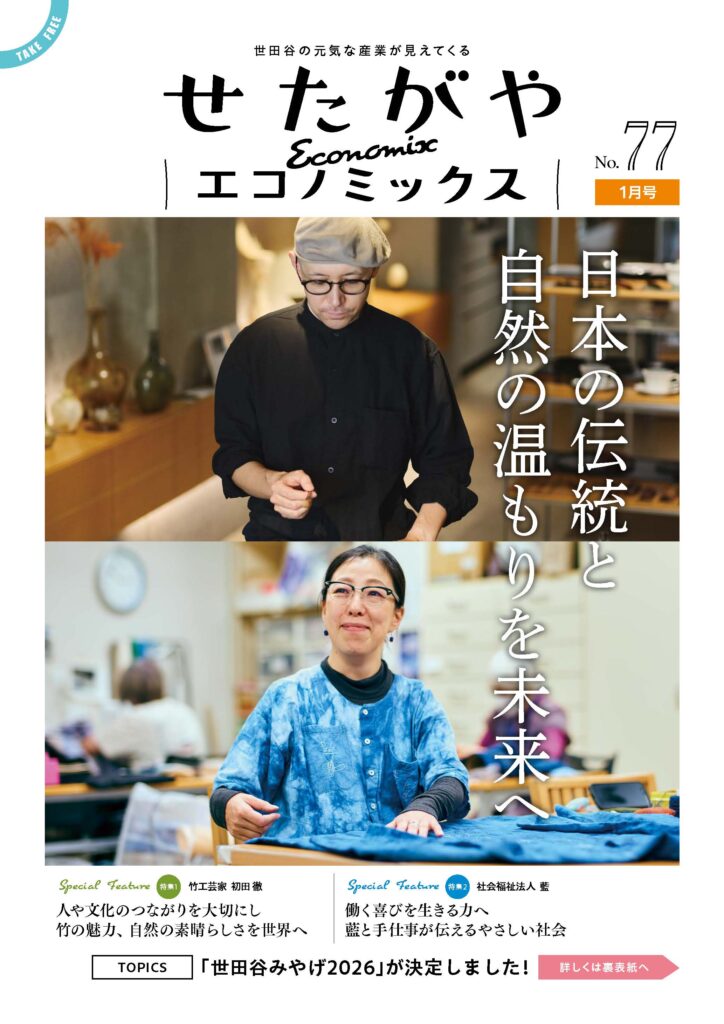

ガラス張りの洗練された店舗に、芸術品のように並ぶ約300本の包丁たち。『包丁と砥石 ひとひら』は都内屈指の品揃えで、日本の良質な包丁を世界に発信しています。

代表の相澤北斗さんが和包丁に出会ったのは、大学卒業後に世界中を旅していた頃。「リュックひとつで海外の田舎を旅していると、サステナブルな生活をしていて、本当に幸せだなと思えました。ところが都会に着くと急に一変して、みんな要らないものを買いまくっていると感じたんです」。

田舎では洋服もボロボロになるまで着ていたのに、都会はTシャツを1シーズン着て捨てるような文化。大量消費社会に不自然さを感じたといいます。「そんなとき、カナダで和包丁屋に出会ったんです。包丁って手入れや修理をしながら長く使うもの。研いで小さくなっても研ぎやすく、切れ味も変わらないように作られているんです。それを知って感動しました」。

その店で働くようになり、「日本の包丁のことも研ぎ方も、すべてカナダで教わった」といいます。当時、カナダに同様の店はほとんどなく、訪れる客層は一般家庭から星付きレストランのシェフまで幅広かったとか。多彩な人々のニーズに応えることは学びも多い上に楽しく、包丁の奥深さにどんどん惹かれていきました。

世界へ発信することと「ない場所」で文化を伝える挑戦

カナダに定住して働くため、何度もビザを申請しましたが、結果は不許可。観光ビザで2年ほど行き来を続けた末、日本での道を選びました。お世話になったのは合羽橋の老舗包丁店。「家庭用はもちろん、『鱧切り』のような専門的な包丁も扱っていたので、食文化とのつながりも学べました」。それと同時に、2016年には個人事業主として『ひとひら』を創業。ひとひら銘の包丁をカナダに輸出する事業を始めました。

「包丁の輸出の担い手は貿易商社が主。扱われるのは海外向けに作られたものばかりだったので、実際に日本で使われている包丁を輸出したいという思いがありました」。

2021年末に法人化し、2022年に上町で開業。次第に志ある人材も集まり、2024年に店舗を三軒茶屋へ移転しました。「起業に興味はなかったのですが、卸のほうが忙しくなり、兼業が難しくなったので決意しました。世田谷を選んだ理由は、包丁屋さんが東京の東側に偏っていたから。繁盛店の近くに出店すれば収益が見込めるというのがセオリーですが、利益優先のような商売はしたくなかったんです」。また、観光客狙いではなく、「人が住んでいる場所」での開業もこだわりのひとつ。「三軒茶屋は都心に近すぎず、観光地化されていないところがいいですね。とはいえ、観光客も足を運べる距離で理想的だと思いました」。

包丁への誠実な思いがブランドを世界へ広げていく

現在、海外への卸先は15社ほど。鋼の手打ち包丁は作れる職人が少なく、9割以上は取引を断っているそうです。それでも事業を拡大できた秘訣は、「包丁がトレンドになったのがひとつ。もうひとつは取引する販売店を吟味したのがよかった」。包丁は研ぎ直しなどメンテナンスが必要なので「愛がないと続かない」商売。「よい取引先が売ってくれたから、ひとひらの包丁もいい印象で広がった」のだといいます。「そもそもカナダで働いていたお店を助けたくて始めたこと。起業ってしたくてするものじゃなくて、そこにせねばならない理由があるからするものだと思います」。

カナダの店は今も理想。「刃物を研ぎに来たお客様たちがそこで出会い、仕事を見つけたりしていたんです。それがすごくよくて」。『ひとひら』がそんな場になることで、地域の活性化や文化の継承が広がります。包丁は日本を代表するサステナブルな文化。世田谷から世界へ、誠実な思いを届けます。

特集76-2 株式会社crescereのご紹介

経営を託された重圧から逃げずに踏み出した第一歩 「このお店をやってみない?」と前のオーナーに言われたのは、クレッシェレrescereで働き始めて10年ほど経った頃。18歳で沖縄から上京後すぐに入社し、美容師として歩んで […]